亡くなった方の不動産の名義を変える手続きを「相続登記」といいます。今回は相続登記の流れについて解説していきます。

相続登記の流れについて

相続登記は次の順序で行っていきます。

被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得して、相続人を調査します。

数次相続の場合や婚外子がいる場合など、相続人の判定が難しい場面もあります。

固定資産課税台帳の名寄帳などにより、被相続人の所有していた不動産を調査します。

名寄帳とは、固定資産税が課税されている土地や家屋を所有者ごとに一覧表にまとめた書類です。津市の名寄帳には、非課税不動産も記載されているため、名寄帳を取得する必要があります。

相続が発生すると、被相続人の資産と負債を相続することになります。そのため、負債を調査し、相続をしてもいいのかを判断する必要があります。

亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を取得して、相続人が誰なのかを調査します。

相続人が二人以上いる場合、誰が遺産を相続するのかを話し合います。その話し合いを遺産分割協議と呼びます。

相続登記に必要な書類を準備します。

申請から完了まで約2週間ほどかかります。

新たに権利証が発行されます。

相続登記は、令和6年4月1日より相続開始から3年以内に申請することが義務付けされました。

①相続人の調査

相続人の調査は、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を取得して行います。

以前は、相続人の調査に時間がかかっていました。令和6年3月から戸籍取得の「広域交付の制度」が始まりました。この制度により、戸籍を本籍地以外の市町村役場でも取得できるようになりました。今までのように亡くなった方の本籍地まで戸籍を取りに行く必要がなくなりました。ただし、この制度を利用できるのは、配偶者などの親族の方限定です。(司法書士はこの制度を利用できません)そのため、司法書士が代理で戸籍を取得するより、ご自身で取得をするほうが早いかもしれません。

②相続不動産の調査

相続不動産の調査は、固定資産課税台帳の名寄せを確認することで、亡くなった方が所有していた不動産を知ることができます。ただし、名寄せは、各市区町村毎に管理されています。そのため、他の市区町村の不動産は、記載されていませんのでご注意ください。

それ以外にも権利証を確認する方法もあります。

③遺産分割協議(相続人が2人以上)

相続人全員で遺産分割協議を行います。相続人の一人でも協議に参加していないとその遺産分割協議は無効になる可能性がありますのでご注意ください。遺産分割協議書を作成した場合は、相続人全員で実印を押印してください。

④相続登記に必要な書類の準備

遺産分割協議書

遺産分割協議書は誰がどの相続財産を相続するのかをまとめた書類です。相続人全員の実印での押印が必要です。認印などで押印すると遺産分割協議書としては使用できなくなるのでご注意ください。

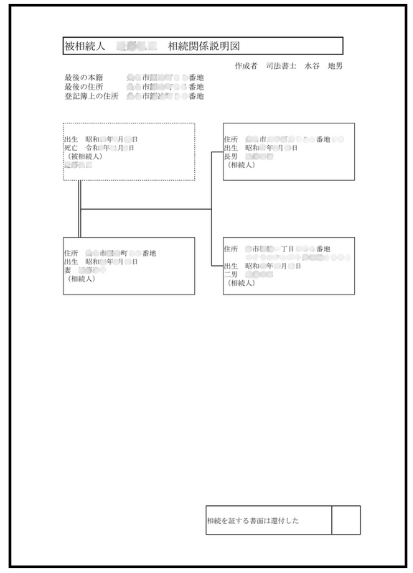

相続関係図

相続関係説明図は下記のような亡くなった方と相続人の関係がわかる図です。形式は不問ですが、一般的には下記のような形式のもが主流です。

亡くなった方の出生から死亡までの戸籍

亡くなった方の出生から死亡までの戸籍が必要になります。戸籍が不足していると手続ができませんので、漏れなく集める必要があります。

亡くなった方の死亡時の附票

附票は、住所移転の履歴を確認できる戸籍の付属書類になります。戸籍を取得する際に合わせて取得することができます。亡くなった方の死亡時の住所が記載されているものが必要になります。

相続人の現在の戸籍

相続人の現在の戸籍は、死亡日以降のものが必要になりますので、取得の際にはご注意ください。相続人のみが載っている戸籍でもかまいません(戸籍抄本)

相続人の印鑑証明書

遺産分割協議書に押印した実印の印鑑証明書が必要になります。印鑑証明書の有効期限はありませんが、できるだけ新しいものが望ましいです。

印鑑証明書は、相続人の現在の住所を証明する書類も兼ねています。

固定資産評価額がわかる資料

登録免許税の算出のために、固定資産評価額がわかる資料が必要になります。一般的には、固定資産税納税通知書、名寄せ、評価証明書などを利用します。

⑤法務局への申請と登録免許税の納付

不動産が所在している管轄の法務局に申請し、登録免許税を納付します。

通常、約二週間で申請が完了します。ただし、書類の不備や相続人の漏れなどがある場合、補正をする必要があります。最悪、申請を取り下げる必要もありますので、司法書士に依頼されることをお勧めします。

⑥完了

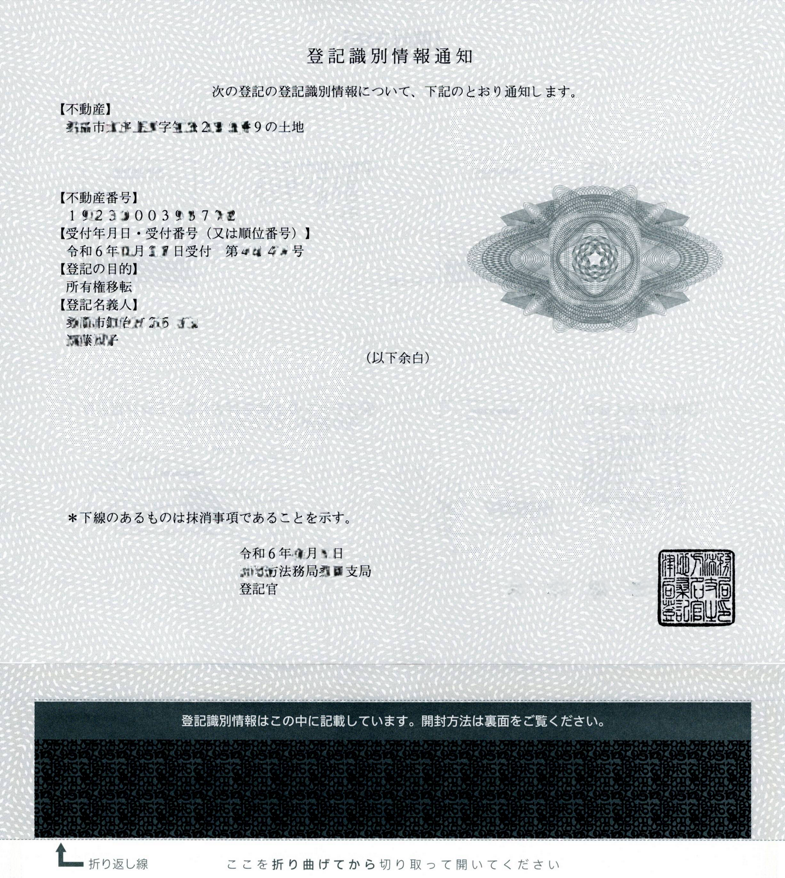

相続登記が完了すると、権利証(登記識別情報通知)が発行されます。相続した不動産を売却するなどしない限り、権利証は使用しません。大切に保管してください。ミシン目の袋とじは剥がさないようにしましょう!!中に記載されている12桁のアルファベットと数字は暗証番号なので、他人に見られてはいけません。

権利証を紛失した場合については、コチラをごらんください。

最後に

相続登記は、相続関係が複雑でない場合であればご自身で行うことも可能です。ただ、実は隠し子がいた、子どもがおらず相続人が兄弟になる、数次相続(相続が二回以上発生している)、租税特別措置法の非課税措置を受けるなど実務上気を付ける点が多くあります。可能であれば、司法書士に依頼していただくほうがいいと思います。

弊所では、戸籍を当職が代行取得しても司法書士報酬はかわりませんので、お気軽にご相談ください。