相続が発生した場合、皆さんは、相続財産があるかを調べると思いますが、債務についても調べていますか?相続人は、亡くなった方の資産と負債の全てを相続します。その時、債務についても調べていますか?今回は、相続が発生した場合の債務の調査について、解説していきます。

そもそも債務は相続の対象になるのか

民法第896条に次のような定めがあります。「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。」

つまり、被相続人(亡くなった方)の資産、負債もすべて相続人が引き継ぐということが書かれています。そのため、負債の方が多い方もいるため、相続放棄という制度があるわけです。

相続人に債務を調査する権限があるのか

これについても法律の定めがあります。民法第915条第2項に「相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。」としています。

つまり、相続人は、相続人としての権利として、相続財産の調査権があるわけです。よって、相続人に債務を調査する権限があります。

債務の調査方法

では、実際に債務を調査する場合、どのようにしたらよいのでしょうか。一般的な方法として、信用情報機関に開示請求をすることがあげられます。

信用情報機関とは、個人や企業の信用に関する情報を収集・管理・提供する機関のことです。これらの機関は、金融機関やクレジットカード会社、消費者金融などの依頼を受けて、顧客の信用情報を提供します。

主な信用情報機関の役割

- 信用情報の収集: クレジットカードの利用履歴、ローンの返済状況、借入残高などの信用取引に関する情報を収集します。

- 信用情報の管理: 収集した情報を安全に保管し、必要に応じて更新します。

- 信用情報の提供: 金融機関やその他の企業が、顧客の信用力を評価する際に、信用情報機関が保持する情報を利用します。これにより、融資やクレジットカードの発行などの審査が行われます。

主要な信用情報機関

CIC (株式会社シー・アイ・シー)は、主にクレジットカードや消費者金融の情報を取り扱っています。

これらの機関は、個人の信用情報の適切な管理と利用を通じて、健全な信用取引の促進に貢献しています。

信用情報機関への開示請求の手続き

- 開示請求方法: 信用情報機関に対して、郵送などを通じて開示請求ができます。機関によって手続きの方法は異なるため、事前に確認が必要です。

- 必要な書類: 開示請求には、亡くなった方との関係を証明する書類、開示請求者の本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)、申請書などが必要です。

- 開示費用: 開示請求には手数料がかかります。

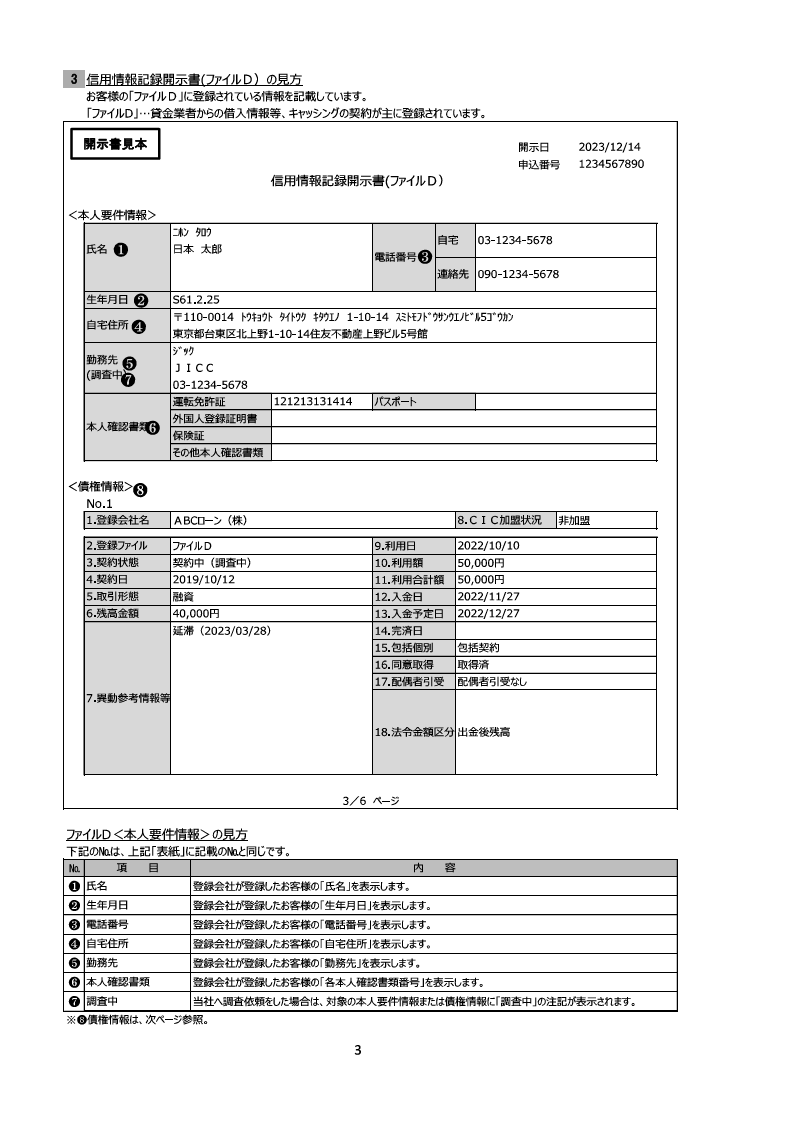

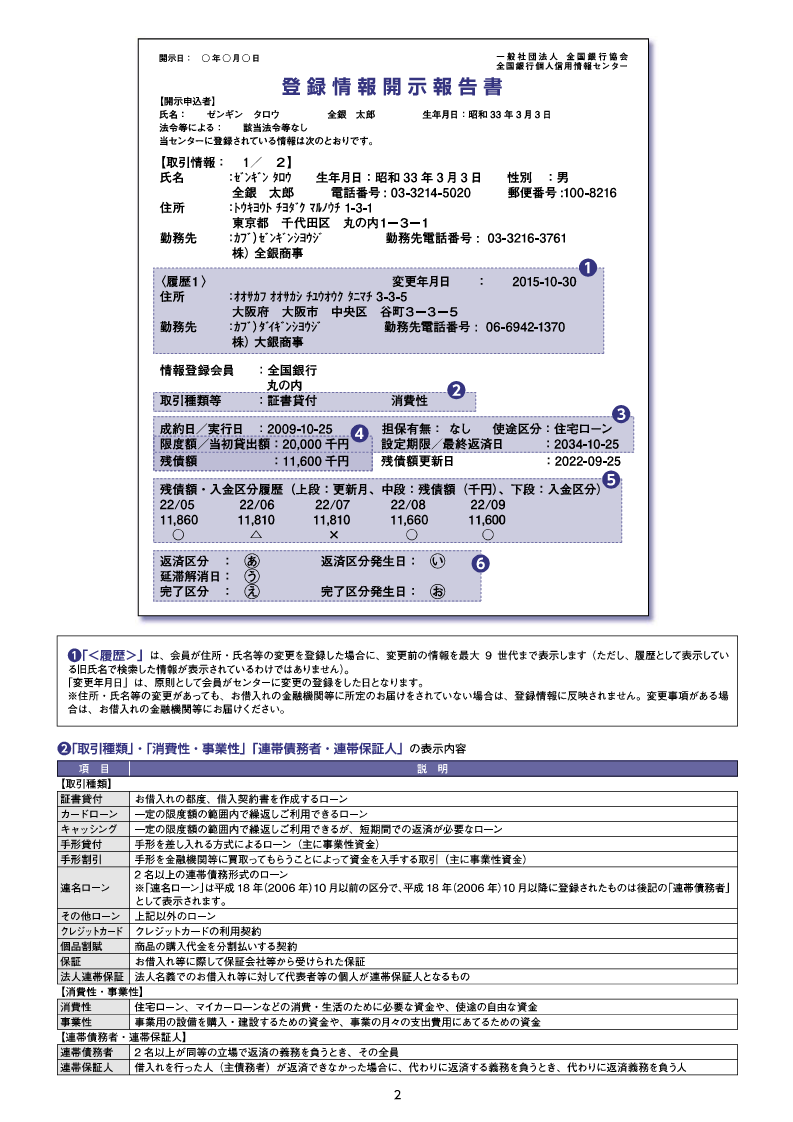

- 開示内容: 請求後、亡くなった方の信用情報が記載された報告書が提供されます。この報告書には、ローンやクレジットカードの契約内容、返済履歴、債務の残高などが含まれています。

信用情報機関での開示請求一覧

| 信用情報機関 | 開示方法 (代理人請求) | 開示先 | 開示手数料 | 申込から開示まで |

|---|---|---|---|---|

| CIC (株式会社シー・アイ・シー) | 郵送での開示 | 依頼者住所 (代理人住所×) | 550円+送料 | 10日から20日 |

| JICC (株式会社日本信用情報機構) | 〃 | 依頼者住所 (代理人住所〇) | 1,430円+送料 | 7日から10日 |

| 全国銀行協会 (全国銀行個人信用情報センター) | 〃 | 依頼者住所 (代理人住所×) | 1,679円+送料 | 〃 |

開示請求後の対応

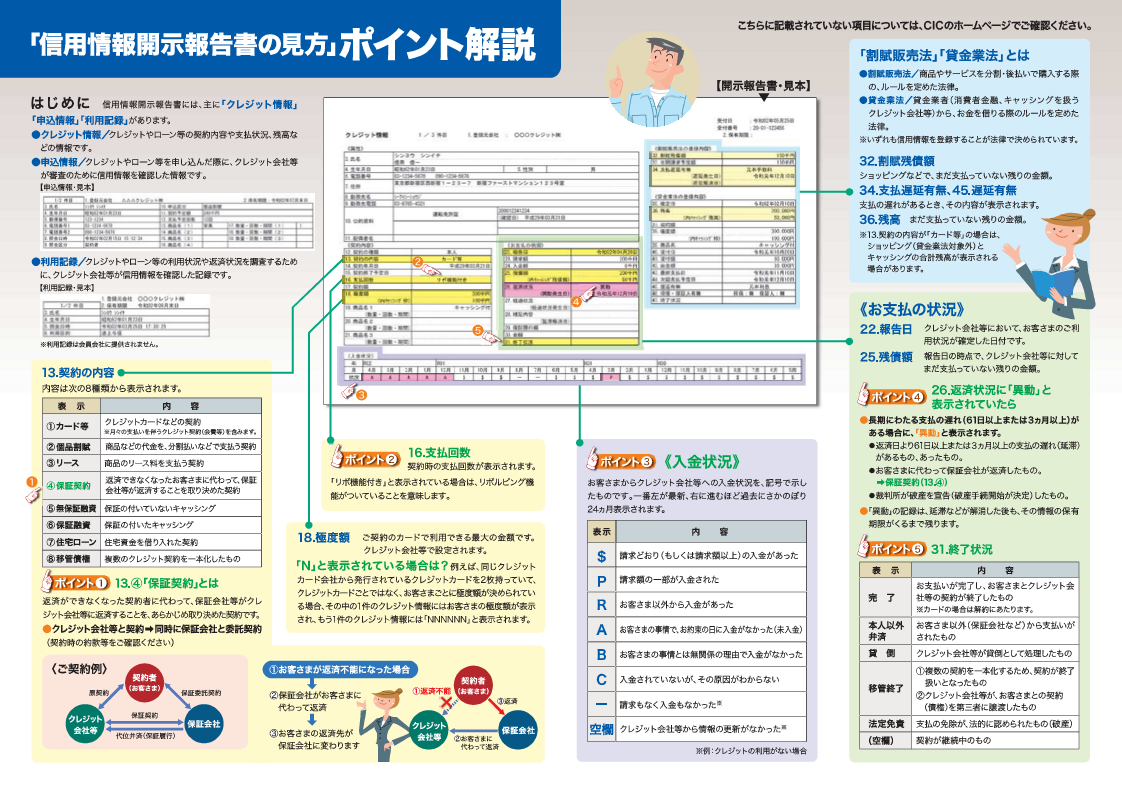

信用情報開示報告書について

申込に不備がなければ、以下のような信用情報開示報告書が本人限定郵便で送られてきます。信用情報開示報告書を確認し、被相続人に謝金等が登録されていないかを確認します。

相続人へ共有しましょう。債務額によっては、相続放棄を検討する必要があります。債務額が相続する資産より少ない場合、だれがその債務を相続するかも話し合いをしましょう。債務を相続する方が、その分、多くの資産が貰えるように調整をすることが大切です。

信用情報機関への照会請求で調査できる債務は、あくまで信用情報機関に登録されている債務のみになります。すべての債務を調査できるわけではありません。例えば、亡くなられた方が個人からお金を借りていた場合、信用情報機関では調査することはできません。

最後に

亡くなった方に債務があると知らずに相続し、「やっぱり相続やめます」とは言えません。「債務なんてないから大丈夫」とよく聞きますが、本当に大丈夫かどうかは、調査をしてから判断したほうがいいです。弊所では、相続による名義変更のサービスの一つとして、債務調査も行っています。ぜひ、ご相談ください。